何冀平:創作講究“人心對人心”,越合拍越順暢

《決勝時刻》

《邪不壓正》

《明月幾時有》

《投名狀》

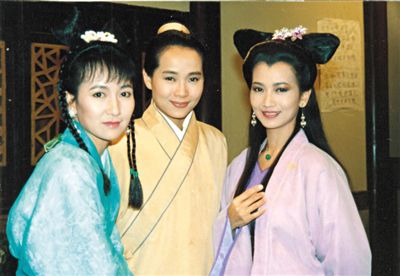

《新白娘子傳奇》

《新龍門客棧》

《天下第一樓》

《德齡與慈禧》

曹禺(左一)與何冀平(右一)談《天下第一樓》劇本。

受訪者供圖

何冀平 知名編劇

曾編寫過話劇《天下第一樓》《德齡與慈禧》,電影《新龍門客棧》《投名狀》《龍門飛甲》《明月幾時有》《邪不壓正》《決勝時刻》等,電視劇《新白娘子傳奇》《千秋家國夢》等經典作品。

受訪者供圖

很多人羨慕編劇何冀平,她的作品無論是在電影上還是話劇上,扎扎實實,都立住了。30年前,她打造了北京人藝的經典話劇《天下第一樓》劇本,而后憑創作《新龍門客棧》、《黃飛鴻》、《新白娘子傳奇》、《楚留香》、《龍門飛甲》等影視作品享譽華語影視界。這些年,不少人都圍著她打探創作的秘笈,想知道為什么她筆下的人物為何總是有血有肉,讓人印象深刻。“做編劇,靈感和個人經歷有很大的關系,初期生活給我的坎坷是我一生不會忘記的,我也感謝眾生給我的逆境,這個逆境其實是成就人的,我也沒有什么秘笈,只知道認真付出,寫出好作品,做人和寫作從來都是一致的。”

到現在,越來越多的創作機會找到了何冀平,她幾乎馬不停蹄地東奔西跑,筆耕不輟,完成一次又一次創作,不過以后,她對選擇劇本有了更高的前提,“比如和許鞍華合作《明月幾時有》,她知道什么是好,如果你認為這個好,她也覺得好,這就叫合拍,這種懂得、默契、合拍,是我現在選擇劇本的一個前提。”對創作,除了效率極高,她也有更深刻的看法,一直謹記這一行是一個大眾藝術,不是個人性格表達:“我希望我寫的戲好看,但這個好看不是靠故事和聲光電或是炫的噱頭,必須要有思想內涵和普世真理。”采訪中,她多次感嘆自己對編劇這個職業的熱愛,也感慨著,這些年自己經歷的“決勝時刻”何止一二,如同士兵,只能前進,不能后退。

創作常態

開足馬力從來不怕時間不夠

寫稿中的何冀平,就像個陀螺不停地轉。去年11月,她接到制作人張和平的電話,讓她接下創作《決勝時刻》的劇本。那時,何冀平還在香港,時間緊迫是這部電影制作的最大難題,但緊急任務這件事她早已習慣,這些年,每個找到她的本子大多倉促緊急。盡管她沒有寫過這類重大歷史題材的主旋律影片,另外劇本中涉及的人物大多逝世,沒法面對面采訪收集資料,“我看大量的現實資料,盡可能去找一些經歷過當年的人采訪,好在這次創作資料特別多,全方位、各角度都有,比如博納影業馬上給我提供系統的史料,北京市委宣傳部也給了很多幫助,比如整個北京的圖書館對我開放,隨時都可以查閱。”這類能觸及的巨大資料庫給了她更多落筆的自信,“我堅持的一個原則是沒看過的東西一定要看到,因為沒有時間,要一邊看一邊想象,一邊出結構。”這種創作節奏,在何冀平這里并不少見,20多年前,經典劇集《新白娘子傳奇》大受歡迎,制作人覺得應該要再多創作一些,當機立斷決定要立馬補上二三十集,“當時就開始補,每天真是奮筆疾書。那時真是快,一天寫一集,一集一萬多字,前邊劇還在放,后邊就寫一張,用傳真機傳到現場,真是開足了馬力。”

創作標準

挑本子不看題材看團隊

70年前,3月25日,毛澤東率領中共中央、中國人民解放軍總部從河北省平山縣西柏坡村遷至北平,進駐香山,完成國共和談、指揮渡江戰役、制定經濟政策、籌備政協會議和開國大典等一系列重大事件。《決勝時刻》的劇本創作,如何有新意地展現這段人們耳熟能詳的歷史,何冀平決定新創、塑造幾個小人物,有保衛毛澤東的便衣警衛員,有延安新華廣播電臺的女播音員,還有個在毛澤東身邊的年僅16歲的孩子,因為小,老是鬧著想回家。何冀平談到,自己在寫作過程中最注重的就是人物,如果人物抓不住的話她就覺得心里空空的,毛澤東作為全片的主角,以往對他的刻畫大多是宏觀層面,何冀平想著要從各個方面找角度來烘托、塑造出更生動的毛主席:“因為資料挺多,可寫的東西就蠻多,我設置的這人物多多少少和毛主席會有點直接或間接的關系,這樣可以展現更親民、更不一樣的毛主席,只要把握住了幾個人物,就好像一條大河里邊有幾個堅實的橋墩,只要在橋墩上架起橋來就是了。”

都說何冀平是寫人的高手,她卻把這個評價看做是工作的基礎,“因為我們不管寫什么,電視劇、電影、話劇,歸結起來都必須要寫人。若是寫不出人物,不就成了紀錄片?或是你寫出來的是臉譜化的,大家一看就知道的人物,那也稱不上具備編劇的本質和這個職業的技巧。所以你必須筆耕不輟,哪怕是相同的題材,也要寫出不同的人物。”《決勝時刻》后期制作完成,導演黃建新第一個邀請何冀平去剪輯室觀看,經過那幾個小時,何冀平心里特別踏實,她自認為不是個感性的人,但還是流了不少眼淚,讓她感動的除了對影片本身的滿意度,還有團隊的力量。“這部電影確實拍得很好,在那么短的時間內,兩個導演、攝影、美術、道具、配樂各方面都配合得相當好,遇上這種團隊可以說是很精彩呈現了我的劇本,我也知道這需要經過很多努力才能拍出來”,說到這里,她再次重復她的創作挑選標準——不挑題材,只看團隊。

創作歷程

農村插隊經歷改變創作觀

何冀平生長在北京,從小跟著外婆長大的她性格十分內向,將興趣和精力都放在了家里幾千本名著和古典文學上。據她說,光是家里捐出來的書就達三千多本,她最愛看《紅樓夢》,曹雪芹寥寥幾筆便能繪出躍然紙上的人物形象,讓她嘆為觀止。

何冀平喜歡昆曲、喜歡契訶夫,也曾在特殊年代下鄉歷練。從那時起,她利用業余時間,開始為農民們創作戲劇。回想那段經歷,插隊環境艱苦,吃了上頓不知道下頓還有沒有飯吃,可何冀平沒有掉過一滴淚,“到了農村,我突然感覺到,老農們不管我什么出身,他們只是愛看我的戲。我的戲一上演,他們就在那里笑。”這些體驗完全改變了何冀平,讓她重新知道了自己的人生價值,她的創作也就在這樣一個環境中開始,生活的跌宕和深厚的文化底蘊讓她三十出頭就寫出了《天下第一樓》的劇本。1988年,這部話劇的首演令她名動北京城,中國戲劇大師曹禺曾經連續看過五遍。除了曹禺,導演徐克在香港也看了這部作品,由此還讓何冀平走進了商業電影圈。

那時,因為丈夫在中國香港工作的關系,何冀平也隨夫南下。雖然《天下第一樓》在內地好評如潮,可是到了一個文化、語言都陌生的環境里,何冀平的勁兒不知往哪兒使、她的筆不知往哪兒寫。她進入電影機構,正值創作精力旺盛,提供了五六個構想,但都不得回音,那時的她特別迷茫,不知道自己還能不能繼續干編劇。直到接到徐克的電話,“他說‘我是徐克,我想你能把一個飯館都寫得這么好,那你一定能把別的劇本寫好’。”

從此,何冀平走入了影視圈,編劇了電影《新龍門客棧》、《投名狀》、《龍門飛甲》、《明月幾時有》、《邪不壓正》;電視劇《西楚霸王》、《香港的故事》、《千秋家國夢》……何冀平的影響力也隨之飆升。

其后,何冀平又重回話劇舞臺,《德齡與慈禧》是她回歸話劇界的第一個劇本,引起了巨大的反響,還參加了北京奧運會的展演。

和她合作的都是鼎鼎有名的大導演,徐克、姜文、許鞍華,在這其中她最講求“人心對人心”,“我看到一個人很快就能知道他(她)是一個怎樣的人,就像和許鞍華剛合作的時候,她說,你,我沒有看透。但很快,我相信她也看透了我,感情的融合才促使了創作的融合;再比如很早我就認識姜文,但沒有合作過,他非常懇切地邀請我去做編劇,但這部戲也有我的初衷和私心,想通過姜文的才華和他的鏡頭,重現一個我想象中的北京。”

獨家對話

創作沒有訣竅,就是一步步去做

新京報:都說創作過程是痛苦的,但你總能高產又出精品,怎么做到的?

何冀平:其實和大多數編劇都一樣,每個劇本都會經歷很多艱辛,也會遇上瓶頸,甚至有過不去的地方,因為每一個故事都是不同的,具體很難去描述是如何渡過難關。創作我永遠沒有訣竅,就是按部就班、一步步去做。

新京報:很多人認為你天生就是一個金牌編劇,你有聽過這類評價嗎?

何冀平:哪有生下來就是金牌編劇的呀(大笑),但確實我是做了很多年,編劇的經驗還是有的。至于要找到所寫故事的核心靈魂,要去展示故事的主題、表達我的思想,可以說是各花入各眼,都是(每個編劇)各自的追求,同樣的一個題材,你換一個編劇,他也有他的辦法,也能給你寫出來另一個作品,但這個作品的呈現就跟每個作家的自我追求相關。我的追求就是希望有人物、有血肉、要好看。不管是多么干巴巴的題材或者多么嚴肅枯燥的題材,我必須要它好看。如果不好看,沒人去買票,怎么拔高創作,說再多、說得再高深也沒用。

新京報:那從業這么多年,你覺得自己遇到的比較大的挫折是哪次呢?

何冀平:哈哈,這個問題我跟你講,可能還真是他們說的那句,是上天讓我來寫劇本的,截至目前我還真沒有遇到過很大的挫折(笑)。

新京報:跟你合作過的導演都很有名,也很有個性,編劇和導演之間的化學反應是需要時間磨合的嗎?

何冀平:他們各有各的特點,我最欣賞的也是他們各自的特點,這些導演非常有才華,每個人的拍攝方式、行事風格都不同,但他們總可以把我的劇本拍得讓人眼前一亮。比如《決勝時刻》,我從未看過黃建新發愁,一堆人在片場像在戰場一樣,都要累死了。但他就是鐵打的,一會兒坐到監視器前,坐兩分鐘就跳起來了,又跑到“前線”去說該怎么做,一會兒又回來,坐不到幾分鐘又跳著走了,盯這兒盯那兒,那種活力和激情特別讓我佩服,也讓我懷念。我特別喜歡這個團隊,如果沒有他們,只有我這一個劇本,就算我有再大的本事,就算我是孫悟空也做不出來。

新京報:像姜文這樣特別有個性的導演,和他合作感受如何?

何冀平:《邪不壓正》我們合作非常愉快,一個是他很尊重我,再一個,我認為他的很多想法確實是有獨到之處。我們談了很久,這是從小說改編的電影,有它基本的故事走向,我們就是在故事走向和人物塑造中做改編,他會說自己的想法。比如《邪不壓正》最終一稿,他就直接告訴我就只要你寫的,因為我完全知道他在想什么、他想要什么,把他想要的東西寫在劇本上,不是簡單地羅列,而是根據情節進行融合,在他設想上加工,一切都特別水到渠成。

新京報:一個戲的題材似乎局限不了你,那現在你挑選的創作標準是什么?

何冀平:人心照人心,我始終看重的是團隊和合作的對象,要的就是合拍和互相理解,如果你弄一個合不來,他不認同你,你不認同他,大家沒有必要也沒有時間去鬧別扭,所以要看合拍。另外在前期必須盡量溝通,如果互相可以接受,合作起來就會很順暢。(記者 周慧曉婉)

- 標簽:

- 編輯:王麗

- 相關文章